L’idée même de « géolocaliser l’amour » a de quoi faire sourire : ce serait faire de ce sentiment quelque chose de secret qui pourrait servir de repère au sein de nos parcours quotidiens. Il serait trouvable en dehors de soi en plus d’être appareillé, lié à la technologie.

Les initiatives artistiques ayant détourné le GPS de son utilisation d’abord militaire pour mieux comprendre notre rapport au monde, avec une visée politique, ont souvent été de l’ordre du militantisme environnemental ou social. Masaki Fujihata, avec sa modélisation du mont Fuji, Impressing Velocity (1992), a notamment illustré comment le passage du temps pouvait influencer notre perception du territoire parcouru. L’artiste Esther Polak, avec Amsterdam RealTime (2002), a mis en lumière les parcours d’une soixantaine de personnes ayant foulé la ville éponyme durant une période de sept semaines. Polak a montré que, malgré le dispositif technologique employé, le corps restait l’instrument d’une inscription sur les toiles vierges que pouvaient devenir les villes. Hasan Elahi (Tracking Transience, 2007) a quant à lui critiqué et ironisé sur les dispositifs de surveillance.

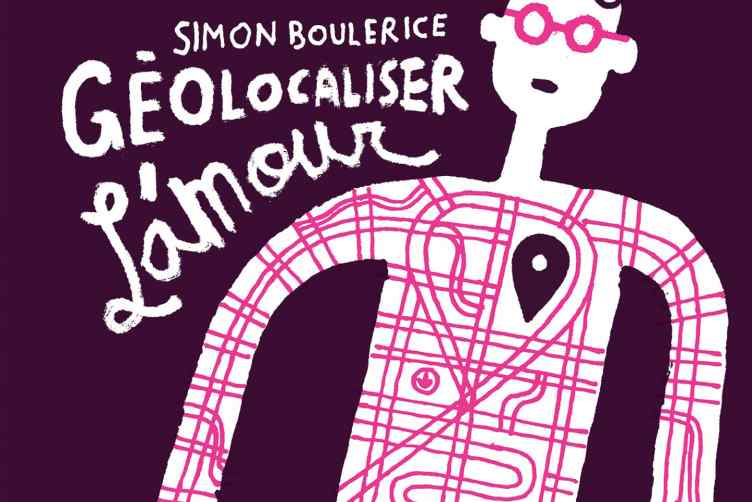

L’ouvrage Géolocaliser l’amour (2016), de Simon Boulerice, est d’une autre nature, car il se présente comme un historique du désir. Dans ce roman par poèmes où s’entremêlent autofiction et autodérision, la géolocalisation n’est qu’une composante parmi d’autres d’une mécanique du désir dont l’interface est le téléphone intelligent et ses applications de rencontres. Cette exploration du désir a des débuts anecdotiques : à la faveur d’un séjour à l’hôpital, un ami du narrateur lui installe l’application Tinder pour lui changer les idées. Tout au long du roman, le scénario se répète : malgré l’insuccès de sa quête, les images des amants potentiels continuent de défiler à l’écran et les aventures se poursuivent un peu partout en ville.

Alors que son meilleur ami, Jocelyn, lui demande « avec qui ferais-tu l’amour? », la réponse du narrateur, « un peu tout le monde » (70), est l’aveu d’une perte de repères. L’amour est d’abord une affaire charnelle qui se déplace au gré des situations à défaut d’être située et de pouvoir, donc, servir de repère : obtenir les coordonnées de l’autre ne garantit pas de pouvoir s’y coordonner de manière durable. Seul le téléphone est dans la poche — pas l’amour. Il est d’ailleurs assez intéressant de constater que c’est dans les souterrains du réseau de métro, où le signal GPS ne peut être capté, que le narrateur se sent véritablement chez lui.

C’est en fait la grande dichotomie sur laquelle se déploie Géolocaliser l’amour : le désir de contact, d’entretenir un rapport (mais surtout le récit de la tentation amoureuse), est une affaire de surface avec des profils qui manifestent la superficialité du corps et de l’écran effleuré — c’est un rapport à l’autre qui fait écran, car il met l’utilisateur dans une situation où il doit plaire. Il est souvent plus facile d’aimer le profil de l’autre que d’être avec lui, face à face.

C’est l’aspect à double tranchant du numérique sur les réseaux que fait ressortir la proposition de Boulerice : élargir et même renverser nos sphères intime et sociale, c’est courir le risque de ne plus savoir quelle place nous voulons et pouvons y occuper. Le corps n’est pas, dans ce roman, qu’un outil de traçage, comme on a pu l’observer dans différentes œuvres passées : il devient la surface sur laquelle on veut inscrire du désir, du territoire. On se donne à l’autre pour se retracer soi-même1.

- 1. Pour écouter une discussion stimulante sur Géolocaliser l’amour, lectrices et lecteurs sont invité·e·s à consulter les deux balados qui lui sont consacrés sur La vie secrète des libraires (Clercq, 2019).