Le tournant animal imprime depuis plusieurs décennies sa marque en sciences humaines et sociales. Toutefois, l’analyse des représentations animales, en particulier littéraires et artistiques, qui suscite un intérêt renouvelé depuis les années 20101, est rarement invoquée à l’appui de l’examen des relations entre humains et animaux et des vécus animaux, dessinant une relative marginalité de ces travaux au sein du champ des études animales. Le présent dossier, qui place au centre du propos les figurations littéraires, picturales, cinématographiques des animaux, et les animaux qu’elles dépeignent, entend s’emparer de quelques-uns des questionnements historiographiques et épistémologiques associés à leur intégration aux études animales. Peut-on parler d’une histoire de l’art animale, comme il existe une histoire animale (Baratay, 2012), et, le cas échéant, comment fixer ses contours? Doit-elle se limiter à la seule étude des représentations humaines des animaux, ou inclure en son sein l’étude des animaux eux-mêmes et de leurs productions, telles les termitières? Dans ce dossier, Horst Bredekamp et Kolja Thurner s’emparent de cette question en procédant par décloisonnement disciplinaire (de l’histoire de l’art à la biologie) et convergence des échelles temporelles (du temps long de l’évolution aux choix individuels des animaux). Existe-t-il un propre des œuvres littéraires et artistiques, parfois tant mâtinées d’apports naturalistes (et inversement), que, comme le montre Andrew S. Yang, la distinction entre sciences et arts demeure indécise bien après le lent tournant naturaliste moderne2? Qu’apportent de plus les idiosyncrasies littéraires et artistiques à l’appréhension des relations entre humains et animaux, et à ces relations elles-mêmes? Ouvrent-elle des propositions originales et des voies d’accès privilégiées aux mondes animaux, ou certaines d’entre elles seulement, et lesquelles? Anya Daly se penche sur ces questions le temps d’un cheminement avec Maurice Merleau-Ponty à travers les présences animales dans les œuvres de Léonard de Vinci et du biologiste-philosophe Jakob von Uexküll. Michel Jourde traite des richesses, des limites, et des limites comme richesse, des sources littéraires pour appréhender les animaux. Anne-Sophie Coiffet évoque l’influence de certaines œuvres d’art sur les relations entre humains et animaux par les transformations que l’expérience esthétique peut opérer sur les récepteurs.

S’il ne peut être question d’exhaustivité dans l’espace de ce dossier, ses contributions, offertes par des historiens de l’art, des spécialistes de la culture visuelle, des historiens et des chercheurs en lettres dévoilent et mettent en perspective et à l’épreuve nombre de propositions qu’ouvrent les figurations des animaux sur les relations anthropozoologiques et les voies d’accès aux mondes animaux. Cette courte introduction se centre sur quelques lignes de force qui traversent le dossier.

Une particularité des relations?

Chacun gardera en mémoire quelques exemples, au-delà des anthologies. Chateaubriand exprime son amitié déférente pour les corbeaux (1998 [1839]: 86). Alexandre Soljenitsyne décrit les relations de plusieurs de ses personnages, pris comme lui dans le pavillon des cancéreux, avec des chiens, comme échappées mnémiques et îlots de résistance face à la sujétion, l’exil et l’annonce de la maladie (1968: 382-387, 414, 563-565, 584-585). Plusieurs travaux ont sondé les perspectives singulières qu’ouvre la littérature sur les relations entre humains et animaux et ont offert des essais fondateurs pour la conduite d’études empiriques (voir en particulier Malamud, 1998). Dans le présent dossier, Michel Jourde s’interroge sur la « voie d’accès privilégiée » de la littérature « à une meilleure connaissance ou prise en compte des animaux » au prisme des arguments historiographiques des ouvertures imaginaires de la fiction et de la profusion expressive des formes littéraires, qui fait écho aux profusions animales (voir aussi Simon, 2021). Le trope littéraire assimilant, au XIXe siècle, artistes d’avant-garde, libérés des carcans bourgeois, et animalité, exemplifie, par la mise en abyme, ce dernier argument (Nettleton, 2019). Éric Baratay ajoute que « les traverses de la littérature et de l’art, jugées peu sérieuses donc laissées libres », ont pu permettre l’expression de formes de considération pour les animaux anciennes mais dévalorisées par une orthodoxie scientifique appariée à des objectifs sociétaux technicistes et productivistes (2020: 14).

La restitution narrative des expériences animales, usitée par des écrivains et, plus récemment, expérimentée par des historiens (Baratay, 2017), fertilise les études animales si l’on considère, avec Florence Burgat, que « [c]e qui doit devenir central, et qui fait défaut à la plupart des approches philosophiques de “l’animalité” », oscillant toujours entre dualisme cartésien et continuisme hiérarchisé autour du référent humain, « c’est la mise au jour de l’expérience vécue » (2019: 6). Mais, comme le souligne Michel Jourde, s’agit-il de considérer l’« affinité » entre la littérature et les animaux « comme une propriété de la littérature, ou bien d’opposer, en fin de compte, une littérature qui serait “avec les animaux”, “du côté des animaux”, à une autre qui ne le serait pas, ou ne l’aurait pas été? ». Jean-Christophe Bailly a pu distinguer une

faille qui parcourt la littérature (mais la philosophie, l’anthropologie et les sciences de la nature aussi bien) : d’un côté il y aurait le clan des dominants, de ceux qui ne laisseront jamais les animaux franchir le seuil autrement que sous des formes convenues qui les tiennent malgré tout à distance, et de l’autre, ceux qui justement ne savent pas régler cette distance […]. Ce serait un peu comme une montagne avec deux versants, l’un sans animaux, l’autre, où ils sont présents. (2018: 86-87)

Les travaux d’Éric Baratay sur les écrits de Georges Bataille ou de Henry de Montherlant sur la corrida, qui portent une valorisation esthétique, symbolique et conceptuelle de la violence, témoignent bien de ce que la littérature est un véhicule qui permet certes des formes exacerbées d’expression, mais transporte toutes sortes de contenus (1997: 509-512).

On retrouve semblable « faille » dans les représentations visuelles des animaux — on pense notamment, du côté du « versant animal » (Bailly, 2018), avec John Berger, aux photographies de Pentti Sammallahti (2011 [2009]: 15-19) —, et, nous dit Élisabeth de Fontenay, dans les sociétés occidentales, marquées par une forte emprise sur les animaux, mais le propos peut sans doute être élargi, « les arts ont presque toujours assumé une fonction singulière : dire non ou autre chose, faire des pas en arrière ou de côté » (2008: 183-184). Anya Daly, dans son essai sur les relations interespèces dans les œuvres de Léonard de Vinci, invoque l’œil « innocent » de l’artiste, c’est-à-dire plus innocent que celui du scientifique, figé par les postulats et les réductionnismes heuristiques. Mais elle indique aussi combien le rendez-vous, souvent, a été manqué :

The sovereign gaze of the human subject, characterised by distanciation, hierarchies and dichotomies of gazer and gazed-at, has predominated in the domains of both the natural sciences and aesthetics, and arguably most conspicuously across the diverse investigations and representations of animality and animal lifeworlds.

L’historien Nigel Rothfels, dans sa contribution sur l’imaginaire des zoos, appréhende les tableaux de Roelandt Savery derrière le voile édénique, comme des peintures-inventaires témoins d’une appropriation réifiante des vivants arc-boutée sur l’œuvre impériale. De l’époque moderne jusqu’au mitan du XXe siècle, avec des prolongements ultérieurs, nombre de représentations de ménageries et de zoos relèvent, comme l’indique le philosophe Ralph Acampora, d’une esthétisation de l’oppression, qui reproduit et incarne une appropriation par le regard définie comme une sur-vision d’ordre pornographique (2005: 86, note 3). Le dévoilement visuel du zoo, et des peintures-zoos, reflète et sous-tend la « radicale marginalisation » sociétale associée des animaux (Berger, 2011 [2009]: 51). De surcroît, les représentations plastiques des animaux ne posent pas seulement la question de la variété de traitement mais aussi celle, associée, de la mobilisation des chairs. Nombre d’œuvres contemporaines utilisent en effet les animaux comme modèles, comme matériaux occasionnels ou réguliers (voir, parmi de nombreux exemples, les travaux de Gloria Friedmann, les œuvres porcines de Wim Delvoye et Damien Hirst, et celles, entomologiques, de Jan Fabre) (Denis-Morel, 2009; Fonfroide, 2009) et comme objets d’expériences-performances reposant sur la monstration, l’enfermement, l’expérimentation, voire la destruction et l’agonie muséale (Fontenay, 2008; Denis-Morel, 2009; Lecomte, 2021). Par contraste, Anya Daly invite, suivant Merleau-Ponty, « to re-educate our vision » par l’intermédiation d’œuvres témoignant de qualités d’attention porteuses d’un potentiel de transformation des relations — plus que de porter un regard instrumentalisant sur les animaux, il s’agit de « voir avec » eux.

Alors que la question du propre et du rôle des figurations animales dans les jeux d’affinités entre humains et animaux, et dans leur appréhension, forme l’une des questions transversales de ce dossier, se pose, attachée à elle, celle de la nature des exercices d’exégèse académique sur les premières. Un deuxième axe transverse se polarise donc autour des décentrements anthropologiques en sciences humaines et sociales, en particulier dans les champs de l’histoire de l’art, de l’esthétique et des études littéraires.

Décentrements, ouvertures, et limites

Depuis plusieurs décennies, les historiens et historiennes œuvrent à construire une histoire des animaux, étayant l’évidence longtemps voilée : Les animaux ont une histoire (Delort 1993 [1984]). Ont-ils une histoire des images? Horst Bredekamp et Kolja Thurner appellent dans ce dossier, en un écho lointain à Montaigne (Desan, 2022: 360), à inclure les productions animales, telles les termitières, dans les champs d’intérêt de l’histoire de l’art et de l’esthétique :

[S]cholars would not do right by either human or animal architecture in judging them solely on a maker’s supposed intentions, on the effort of planning, or symbolic investment… beaver dams, termite castles and the Sagrada Familia all are entangled in multiple rationales or meanings.

De surcroît, en une seconde invitation au décentrement anthropologique dans le champ de l’esthétique, Bredekamp et Thurner se penchent sur le « design évolutionniste » par l’étude de figures animales, en particulier les formes esthétiques déployées par les mâles épinoches et les faisans argus lors de leurs parades nuptiales. Beauté des mâles et choix des femelles dessinent une « coévolution du goût » centrale dans une sélection darwinienne tout à la fois naturelle et sexuelle (voir aussi Bredekamp, 2015 [2010]). Appréhender les tableaux naturels présentés par les mâles comme des produits évolutionnistes résultant des choix individuels exercés par les femelles amène à examiner la réception des images animales par les animaux eux-mêmes, donc à intégrer à l’histoire de l’esthétique « non-human concepts of “beauty” ».

On le sait, l’histoire de l’art des animaux est aussi, et jusqu’à présent surtout, une histoire des animaux de l’art. La plupart des contributions du dossier concernent le champ des productions humaines mais invitent à décentrer les regards en questionnant les rapports, médiés et transformés par les représentations animales, entre humains (artistes et spectateurs) et animaux réels. Ainsi, Anne-Sophie Coiffet, dont l’article se penche autant sur la production que sur la réception des figurations animales, appréhende les reconfigurations des rapports à l’animalité, en particulier l’érosion des présupposés sur une transcendance humaine, associées à l’expérience esthétique du spectateur. Comme le montre Anya Daly, la « sympathie » de Léonard de Vinci pour les animaux nourrit « a silent science » rendue dans son étude de vingt-sept chats et un dragon, dans laquelle « we can see how he captures … the generating axis of each individual cat pursuing its own purposes …. Da Vinci sought here this inner animation radiating out from each cat ». Ces restitutions du souffle animal, à la puissance transformatrice pour les spectateurs, par-delà les siècles, forment comme un revers à la centralité des questionnements philosophiques et académiques sur les limites des rencontres et partages entre humains et animaux3. La contribution de Michel Jourde interroge à son tour ces limites en s’attaquant à un corpus renaissant qui se joue des affinités avec les animaux, les Oraisons funèbres de divers animaux d’Ortensio Lando (1548), qui naviguent entre réalisme des affects, fictions-métamorphoses et parodie. Jourde indique la richesse de la quête des traces animales dans des corpus « toujours limités et impurs » : « Sans cesse, l’animal se rapproche, puis s’éloigne. » Or cet éloignement contribue à la fécondité des relations, qui les déleste de contraintes imposées par l’emprise anthropique. Comme l’argumente Anne-Sophie Coiffet, citant Françoise Dastur, « la reconnaissance de l’animal inclut aussi “ce qui en lui échappe radicalement à notre compréhension”. » (Dastur, 2012: 16) L’importance de la déprise comme mode relationnel avec les animaux — rarement évoquée dans les études animales — sourd donc dans ce dossier.

Imaginaires, dévoilements et dissections. Entre arts, sciences et techniques

Andrew S. Yang élabore dans ce dossier une histoire des représentations des serpents qui témoigne de ce que les prétentions à la « vérité d’après nature » (Daston et Galison, 2021) des représentations d’histoire naturelle des XVIIIe et XIXe siècles, expurgées des dragons et autres Animalia Paradoxa, pourtant donnent des images teintées de subsistances imaginaires. Pour appréhender ces dernières, Yang mobilise des travaux récents en sciences de la vie et sciences psychologiques, en particulier la Snake Detection Theory qui postule que les primates, dont les humains, disposent dès leur prime jeunesse de capacités visuelles inscrites dans le temps long de l’évolution leur permettant de détecter les mouvements des serpents, animaux qui jusqu’à ce jour constituent une importante source de mortalité — indiquant au passage comment l’élargissement des considérations au-delà des mammifères et oiseaux usuellement privilégiés fait vaciller les certitudes de surpuissance humaine. La rencontre évolutionniste entre serpents-prédateurs et humains-proies a imprimé une marque tenace sur les représentations naturalistes, dont les circonvolutions serpentines resserrées trahissent un fonds immémoriel : « [W]hat makes a snake a “snake” from a human point of view — the sinuous pattern of serpentine curving and coiling — turns out to be the very feature that natural history illustrators have consistently taken the most liberty in depicting. » Les illustrateurs d’histoire naturelle donc, tout à leur quête de “vérité”, « were also drawing from a sequestered, pre-perceptive reservoir of form, giving shape on the page to something inchoate and within. »

Si, comme le montre Yang, les rencontres des humains avec les animaux, y compris les plus scientistes, sont pétries de motifs inconscients, elles procèdent aussi d’une quête du dévoilement, et nombre de figurations animales sont imprégnées d’exercices de pénétration des mondes animaux (voir notamment Lecomte, 2021). À la croisée des arts, des sciences, et des techniques, ils voilent régulièrement, de même que nombre de travaux académiques à leur suite, la distinction entre réhabilitation des animaux (et assouplissement des frontières entre humains et non-humains) d’une part, et instrumentalisation expérimentale aux accents invasifs et zootomiques au service, voire prétexte, de la réhabilitation d’autre part.

La référence à Jakob von Uexküll, dont les travaux sur les animaux cultivent le mystère autant que la révélation, occupe dans ce dossier une place centrale. Anya Daly positionne Uexküll parmi les « notable exceptions to … sovereign gazes » alors que le concept d’Umwelt « highlights the deficiencies of the scientific, spectatorial, objectivist gaze which depends on dissection, photographing and cataloguing of features and specimens ». Emmanuelle André souligne avec Giorgio Agamben la concordance temporelle et conceptuelle des travaux d’Uexküll et des avant-gardes artistiques, y compris cinématographiques. Le cinéma de Tod Browning qui est au cœur de sa contribution ouvre des accès sur des signaux et caractères perceptifs, des actions, et des mondes non-humains, qui mettent en cause la « “perspective anthropocentrique” du monde ». Comme l’araignée tissant des toiles « mouchières » (Uexküll, 1965 [1940]: 117), contenant en puissance la capture de la mouche, donc son archétype, le Dracula de Tod Browning tisse ses rets virtuels préfigurant son emprise sur ses victimes. André souligne la part cardinale de la technique dans l’appréhension des modes de perception non-humains : la modification des perceptions du temps qu’offre le média filmique par l’accéléré ou le ralenti donne accès à des temporalités autres qu’humaines. Le film, comme le média photographique, devient dans l’article d’André l’un des fondements heuristiques de l’œuvre uexküllienne en train de se faire (voir aussi Campion, 2021).

La plongée dans les mondes animaux qu’ouvre Uexküll ambitionne de voir avec les autres animaux, c’est-à-dire de se promener « dans des mondes inconnus » (2010 [1934]: 25). Pour Uexküll, la quête de ce qui fait sens dans les mondes animaux, de la signification, domine, non celle de la mécanique physiologique à l’œuvre derrière la signification (47, 95). Toutefois, comme le laisse déjà voir Uexküll, qui érige biologie contre physiologie mais appuie une part de son propos théorique sur des dispositifs expérimentaux pour partie invasifs (Uexküll, 2010 [1934]: 33, 55, 74-76, 89, 100-104, 107-108, 119-120, 122-124, etc.), et comme l’approfondira une large part de son héritage éthologique, la quête des mondes autres a aussi consisté à définir les organes de perception, comprendre les modes et rythmes de perception, et identifier les (ré)actions aux stimuli perçus (Renck et Servais, 2002: 78-92; voir aussi Despret, 2012: 221-230; Campion, 2021). Comme l’indique Hadrien Gens (cité dans Campion, 2021: 27), à propos d’Uexküll, « [p]our pénétrer la perception des animaux, deux conditions sont requises de la part de l’observateur : l’imagination et l’expérimentation ». La quête théorique de l’animal-sujet alors porte le risque pratique de nouvelles formes de réduction à l’animal-objet. Dissections et laboratoire peuvent-ils lever la part d’ombre des animaux? Comme l’a relevé John Berger dans un essai à la fécondité constamment renouvelée,

les animaux sont toujours les « observés ». Le fait qu’ils puissent, eux, nous observer a perdu toute portée. Ils sont l’objet de notre savoir en constante progression. Chaque élément que nous ajoutons à notre connaissance des animaux est un indicateur de notre pouvoir sur eux, et, par conséquent, un indicateur de ce qui nous en sépare. Plus nous en savons, plus ils s’éloignent (2011 [2009]: 39).

Une part de leur ombre

Si les rapprochements contraints nous éloignent des animaux, alors le rapprochement exige une forme de déprise, que les représentations artistiques et littéraires des animaux, et les essais sur ces représentations, peuvent sans doute assumer le mieux. Anya Daly témoigne avec Merleau-Ponty — « he stresses at regular points in his writings that art is often better equipped to disclose the truths of the world than is science » — de l’ouverture à d’autres régimes de connaissance par les figurations animales.

Celles-ci, donc, sont appelées à occuper une place singulière dans le tournant animal, par les accès qu’elles ouvrent aux expériences vécues en même temps que par la déprise qu’elles autorisent voire encouragent. Pour s’emparer de ces ouvertures, les travaux sur les figurations animales engagent à leur tour à un retour réflexif, dont témoignent les contributions de ce dossier. Parmi plusieurs exemples, l’invitation de Nigel Rothfels à regarder les animaux figurés comme des individus porteurs d’une histoire vécue implique de s’interroger non pas seulement sur le monde « regardé par d’autres êtres » (Bailly, 2018: 37-38), mais sur le monde vécu par d’autres êtres, d’autant que « la vision est toujours déjà engagée dans l’histoire et la micro-histoire d’une vie, c’est-à-dire dans le réglage de processus moteurs, dans des décisions et des opérations de sélection, dans des souvenirs, des repérages et, surtout, des affects » (Bailly, 2018: 63-64; voir aussi Burgat, 2019). Isolant, dans la peinture de Savery, quelques figures, Rothfels s’arrête sur les individus animaux qu’elles incarnent et masquent, et enchevêtre des expériences vécues, parfois reconstituées sur un mode hypothétique — l’historien ne peut pas tout —, aux ondes profondes qui déterminent pour partie le cours des vies, telles celles, tenaces, de l’impérialisme européen. Appréhendées à nouveaux frais, les luxuriances animales de Savery deviennent des incarnations d’une « superabundance of life » autant que d’une surabondance de mort, jumelle de la commodification de la nature. Imaginaires et représentations, de même que leur étude, ne sont pas séparables des pratiques « in the real world » (Rothfels). Accepter le retour réflexif associé revient à choisir les voies empruntées, artistiques et heuristiques, en renonçant à prendre certains chemins, parfois plus directs, moins tortueux, mais porteurs de risques de siccité expérimentale, de réductionnisme interprétatif et de fermeture épistémologique. Il s’agit, à la manière de Milton, comme le fait lire Jan Frans van Dijkhuizen, d’accepter de ne savoir que ce qui concerne les existences animales « for their own sake » (2022: 397).

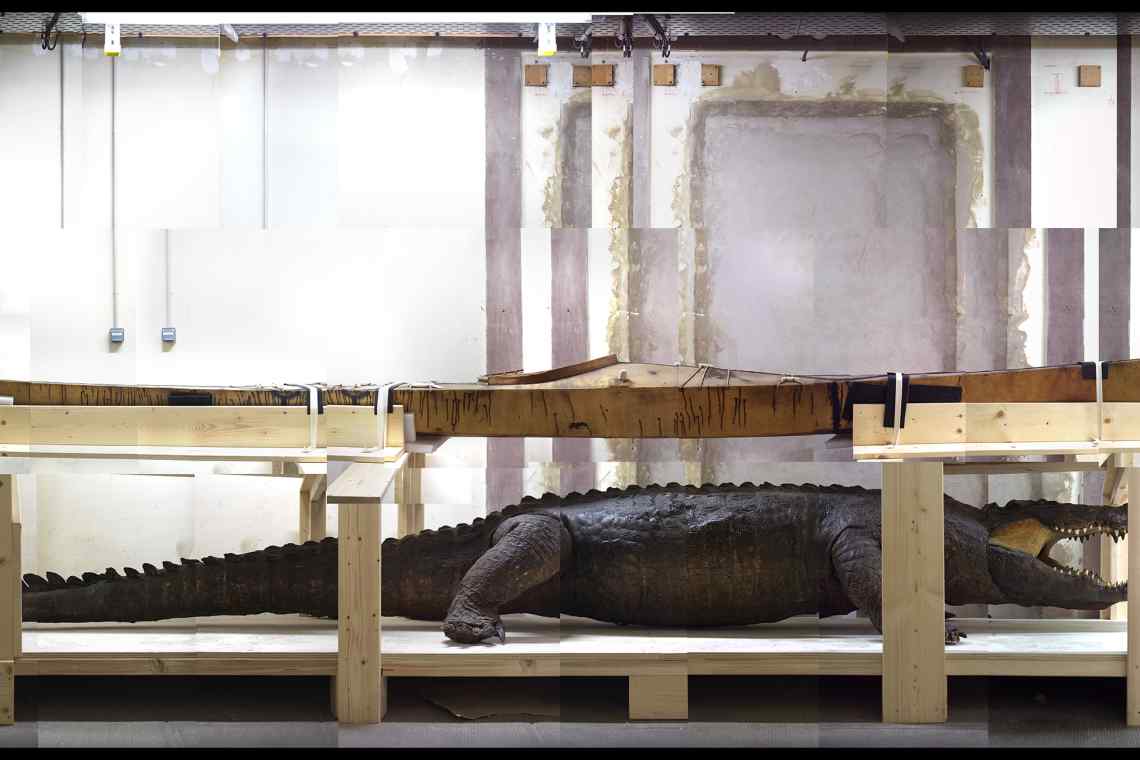

« Passages », la section contrepoints de ce dossier, éclaire sous de nouveaux jours plusieurs des enquêtes académiques qui la précèdent, ébauchant un dialogue virtuel sur les modes et méthodes de représentation et de leur étude, leurs ouvertures, et leurs limites : de l’irréductibilité des singularités animales aux structures qui les renferment (Éric Pillot), au réassemblage en « archipels » des collections d’histoire naturelle (Vincent Chevillon), aux tensions, enfin, qui animent la nature morte (à travers les photographies d’Éric Poitevin, et par les pistes cynégétiques des cinéastes Noëlle Bastin et Baptiste Bogaert).

- 1. Voir notamment, parmi de nombreux exemples, Duprat, 2009; Héran, 2012; Simon, 2021; McHugh, 2021; van de Haar et Nordholt, 2022; ainsi que les titres de la collection « Palgrave Studies in Animals and Literature » lancée en 2016 par les éditions Springer.

- 2. Voir aussi à ce propos le travail de Johannes Müller (2022) et, plus largement, l’ouvrage Figurations animalières à travers les textes et l’image en Europe dirigé par Alisa van de Haar et Annelies Schulte Nordholt (2022).

- 3. Pour un aperçu philosophique, voir la somme d’Élisabeth De Fontenay (2015 [1998]).